Граната

– один из видов боеприпасов, предназначенный для поражения живой силы и

боевой техники противника осколками и ударной волной, образующимися при

взрыве.

Советская военная энциклопедия

Применение

гранат имеет многовековую историю. Первые прародители гранат были

известны ещё до изобретения пороха. Они изготовлялись из коры деревьев,

папируса, глины, стекла использовались в основном при обороне крепостей и

снаряжались негашёной известью. Такие гранаты применяли в Фустате –

городе, который в древности, до основания Каира, был столицей Египта.

В

древних документах сообщается, что «миазмы негашеной извести,

истекающие из горшков, когда те разбиваются, давят и удушают врага и

солдат его приводят в расстройство». Выбор материала, из которого делали

гранаты, определялся в основном тем соображением, что сосуды должны

были при падении разбиться на мелкие кусочки и разметывать свое

содержимое как можно дальше.

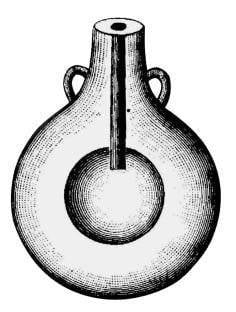

В Европе первые упоминания о

разрывающихся снарядах, которые бросали рукой в скопления противника и

поражали его осколками и огнем, относятся к XIII–XV векам. Граф Сольмс, в

своём труде «Обзор военного дела», относящемуся к 1559 году пишет:

«Круглый шар из жжёной глины изрядной толщины, начинённый порохом сильно

разрывается и даёт сильный удар. Если же сделать его из тонкого

материала, он ломается легко и даёт слабый удар. Такой шар должен иметь

длинную тонкую шейку. Её надо наполнить затравчатым порохом (мякотью),

крепко набитым в шейку для замедления горения и трутом, который медленно

горя, доходит до затравча-того пороха. Кроме того, шар у шейки должен

иметь два ушка. Через них надо продеть кусок веревки с узлом на конце.

Такой шар удобно кидать от себя в толпу неприятеля. Когда огонь

доберётся до затравки, шар взрывается и бьёт далеко вокруг себя».

Стеклянная граната

Ружейный

мастер XVI века Себастьян Геле из Зальцбурга в одном из своих трудов

впервые называет взрывчатые шары гранатами или гранадинами, видимо по

аналогии с плодами гранатового дерева, которые, падая на землю, далеко

разбрасывают свои семена.

Он предлагал делать гранаты из меди,

железа, дерева, стекла, глины и даже провощённого полотна. Деревянные и

матерчатые шары требовалось покрывать слоем воска, вдавливать в него

пули и затем снова покрывать воском. О снаряжении гранат говорится

следующее: «Насыпь шар наполовину порохом и хорошенько встряхни его,

затем положи несколько унций ртути и опять насыпь порох, чтобы шар

совсем наполнить, наконец вставь затравку с огнивом в запальное

отверстие».

Другой рецепт рекомендует кроме ртути добавлять ещё и

пули. Значение ртути здесь неясно. Однако другой автор – Вильгельм

Диллих в труде «Kriegsschule», относящемся к 1689 году, указывает

похожий способ изготовления гранат. Глиняный корпус гранаты заполнялся

чёрным порохом (1 фунт), ртутью (1 лот) и железными пулями. Фитилём

служил трут, помещённый в затравочное отверстие.

В

труде Казимира Сименовича «Vollkommene Geschutz-Feuerverk und

Buchsenmeisterey Kunst», изданном в 1676 году на немецком языке,

гранатам даётся следующее определение: «Это совсем круглые железные

шары, называемые granatae ma-nuales, так как они бросаются во врага

большей частью рукой. По своей величине они равны ядрам в 4-6 и даже 8

фунтов, но весят в 2 раза меньше. Гранаты наполняются большим

количеством пороха. Зажжённые, они разлетаются на большое количество

кусков, опасных для неприятеля, которые рассыпаются как семена из

созревшего плода и наносят серьёзные ранения всем близко находящимся».

Казимир Сименович также предлагал делать гранаты из стекла, горшечной глины и других материалов.

Казимир Сименович также предлагал делать гранаты из стекла, горшечной глины и других материалов.

Создание

гренадерских подразделений в различных армиях Во Франции первые

гренадеры появились во время Тридцатилетней войны. В гвардейском полку

короля Людовика XIV в 1645 году гренадеров было по 4 человека в каждой

роте.

В 1670 году во Франции был сформирован первый отряд

гренадер, состоящий из солдат, обученных использованию гранат. Отряд был

составлен из добровольцев, имевших боевой опыт в штурме и обороне

городов. Кроме того, на вооружение этого отряда принимались гранаты

только одного вида. К 1672 году такие отряды были уже в 30 полках, а ещё

через несколько лет, во всех полках французской армии. В 1674 году во

Франции появился отряд конных гренадер.

К. Уильям пишет в своей

книге «История огнестрельного оружия. С древнейших времён до XX века»:

«…В 1678 Джон Ивлин посетил армию, стоявшую лагерем на пустоши Ханслоу, и

видел там нововведение: «...новый род солдат, прозываемых гренадерами,

кои искусны в швырянии ручных гранат, которые у каждого есть полная

сумка. Шапки у них меховые с медным верхом, ровно как у янычар, отчего

вид имеют весьма свирепый, а у иных ещё длинные колпаки висят сзади».

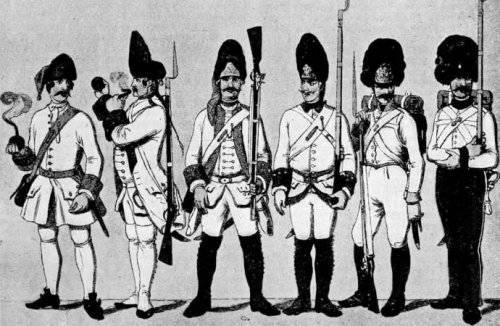

Австрийские гренадеры

В

Пруссии в конце XVII века каждая гвардейская рота в своем составе имела

10-12 гренадер, которые в боевом построении вставали на правый фланг

батальона. В 1698 году дополнительно был создан гренадерский батальон

пятиротного состава по 100 человек в каждой роте.

Начало XVIII

века – золотая пора для гренадеров. Во всех армиях мира появляются

гренадерские подразделения. Но уже к началу следующего столетия, по мере

развития огнестрельного оружия, гренадерские подразделения превращаются

в род войск, который является отборным по своему составу, но не

отличается от остальной пехоты по вооружению.

В Австрии в каждой

роте пехотного полка числилось по 8 гренадер. Позднее в каждом пехотном

полку было создано по две гренадерских роты. Эти роты просуществовали до

1804 года. Гренадеры имели вооружение и снаряжение, не отличавшееся от

вооружения других солдат, но дополнительно носили по три гранаты в

сумке. В эти роты набирали крупных, физически сильных людей, при этом

преимущество отдавалось людям «страшного» вида.

Русский гренадер начала XVIII века

Гренадерские подразделения в России

В

России ручные гранаты стали употребляться в конце XVII века.

Приблизительно в то же время появились и первые подразделения

гренадеров. В 1679 году при походе в Киев в обозе полка полковника

Кравкова перевозились материалы для изготовления ручных гранат.

Перед

Крымским походом генерал Гордон предложил иметь в каждом пехотном полку

одну роту гренадер, обучив наиболее ловких, сильных и смышлёных солдат

обращению с гранатами. Имеется письменное упоминание о том, что полки

Гордона и Лефорта выступили в поход в Кожухово, имея в своем составе по

одной гренадерской роте. В это же время гренадерские команды появились в

Преображенском и Семеновском полках. После первого похода на Азов (1695

год) эти команды были сведены в отдельные роты. В стрелецких полках

гренадеры появились во время второго Азовского похода (1696 год). После

1699 года гренадерские роты были учреждены только в 9 пехотных полках,

сформированных князем Репниным.

В

1704 году по представлению фельдмаршала Огильви во всех полках пехоты и

кавалерии были организованы гренадерские роты. По приказанию Петра I

роты были составлены из «отборных людей».

К 1709 году уже все

пехотные полки имели по такой роте в своём составе. В каждой роте по

штату было три офицера, 7 унтер-офицеров и 132 солдата. Через четыре

года гренадерские роты были из полков отчислены и сведены в пять

гренадерских полков. В каждом таком полку было два батальона. Тогда же

были созданы и первые конно-гренадерские полки. Любопытно, что эти роты

не утрачивали связь с «родными» частями, и считались в дальней

командировке, получая все довольствие из своих полков. После смерти

Петра I значение гренадер начинает постепенно падать.

Гренадерские

полки были переименованы в мушкетёрские и в них было оставлено по одной

гренадерской роте. В 1731 году расформировали и эти роты, раздав

гренадер в мушкетёрские роты по 16 человек в каждую. В 1753 году

гренадерские роты опять появились – их было теперь по одной на батальон.

Через три года они снова были сведены в полки. В 1811 году эти полки

были сведены в дивизии, а в 1814 году дивизии свели в корпус.

Развитие и применение ручных гранат во второй половине XIX века

К середине XIX века ручные гранаты превратились преимущественно в крепостное оружие, применявшееся

при

отражении штурмующего неприятеля. В России при снабжении крепостей

гранатами руководствовались следующими нормами: на каждые 30 саженей

линии обороны полагалось 50 гранат. На каждые 100 гранат отпускалось 120

запалов и 6 браслетов. Метание гранат в противника производилось

расчётами по три человека. Первый номер бросал гранаты, 2-й заряжал их,

3-й подносил боезапас. Такой расчёт расходовал до 10 гранат в минуту.

Кроме того, с валов гранаты могли скатываться по заранее подготовленным

желобам.

В Севастополе ручные гранаты применялись мало, в силу

незначительности их запасов. Во время войны в Севастопольских арсеналах

нашлось всего лишь 1200 стеклянных гранат, предназначенных для

абордажных боев. Согласно рапорту адмирала Корнилова от 15 марта 1854

года эти гранаты были переданы береговым укреплениям. По воспоминаниям

современника много французов погибло при штурме бастионов именно от этих

гранат.

Естественно, что этих малых запасов защитникам

Севастополя не хватило надолго. Вот отрывок из воспоминаний участника

тех событий, отставного полковника гвардии Георгия Чаплинского,

касающийся обороны Малахова кургана: «…Несмотря на сильный картечный

огонь, которым они были встречены, французы успели уже взобраться на

бруствер, но егерям Подольского полка и дружине Курского ополчения

удалось сбросить их в ров. Поражаемые ружейным огнем и каменьями,

уцелевшие французы отбежали в ближние траншеи и воронки, происшедшие от

памятных всем камуфлетов…».

Обратите внимание – противник внизу,

во рву, а поразить его нечем. В него стреляют из ружей и забрасывают его

камнями! Подобные ситуации неоднократно описываются в воспоминаниях

ветеранов. При наличии необходимого количества ручных гранат противнику

здесь можно было бы нанести гораздо больший урон.

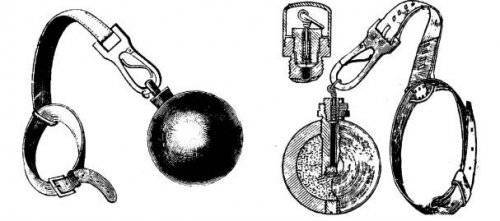

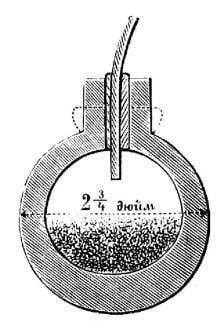

Общий вид и устройство 3-х фунтовой ручной гранаты

А

вот ещё несколько примеров из воспоминаний севастопольцев: «…мелкие

неприятельские ручные гранаты вкладывались в пятипудовые мортиры в

цилиндрическом жестяном ящике, для того, чтобы они вылетали все вместе и

при падении на месте работ делали большой вред работающим…».

Подобным

же образом поступал и противник: «…в половине осады неприятель стал

бросать к нам из мортир, преимущественно в траншеи корзины, наполненные

гранатами, числом от пятнадцати до двадцати. Ночью падение этих гранат

было особенно красиво: поднявшись на известную высоту, они распадались

во все стороны огненным букетом…». Или вот ещё: «…и у нас пороховой

бочонок наложат неприятельскими ручными гранатами, иногда собранными

осколками и валяющимися неприятельскими ядрами; бочонок с этим гостинцем

посадят в мортиру и пустят, в отместку, к неприятелю: мол подавитесь

французы своим же добром…». «…Ручную гранату часто руками сейчас же

перекинут назад в неприятельскую траншею. Это было и нетрудно, так как в

некоторых местах неприятельские апроши в конце осады подошли очень

близко, шагов на шестьдесят, не более…». Учитывая дефицит собственных

гранат в Севастополе, речь видимо идёт о трофейных и неразорвавшихся

французских ручных гранатах образца 1847 года.

После окончания

войны, пришло время подводить невесёлые итоги. Надо было перевооружать

армию в соответствие с требованиями времени. Среди прочего перемены

коснулись и гранат.

В 1856 году приказом по артиллерии все

запалы, зажигающиеся от фитиля заменялись на тёрочные. В этом же году

начальник кавказской артиллерии Мейер получил задачу создать в

Тифлисской лаборатории опытные образцы гранат и испытать их. Доклад

Мейера был представлен в 1858 году. В этом докладе устройство всех

состоящих на вооружении запалов было признано неудовлетворительным.

Вместе с тем было приложено описание запала и гранаты, созданных

поручиком Казариновым. После усовершенствования этого запала и

увеличения заряда гранаты, она в 1863 году была принята на вооружение.

Принятый

на вооружение запал имел корпус-трубку, изготовленную из твёрдого

дерева. Канал трубки плотно набивался порохом из расчёта на 3 секунды

горения. Тёрочный механизм состоял из двух латунных щипчиков с

зазубринами, входящих одни в другие. Их соприкасающиеся поверхности

обмазывались составом из смеси бертолетовой соли и серы. Для

герметичности трубка покрывалась специальным лаком и обматывалась

холщовой лентой, пропитанной водоотталкивающим составом. Корпус гранаты

был изготовлен из чугуна, имел шарообразную форму. Внутрь корпуса

помещался заряд чёрного пороха весом 15-16 золотников (60-65 грамм).

Кожаный браслет имел карабин для зацепления кольца тёрки. Эта граната

была принята на вооружение как 3-фунтовая ручная граната.

Хранящиеся

на складах и в арсеналах гранаты выходили из строя из-за действия

влаги. Запалы становились опасными из-за частых прострелов

замедлительного состава. Кроме того, выявилась конструктивная

недоработка. Некоторые гранаты имели тёрки запала из слишком твёрдого

металла, с тупыми зубцами. Это приводило к тому, что после броска

граната оставалась висеть на браслете с уже горящим запалом.

Для

оценки достоинств ручных гранат, состоящих на вооружении, Артиллерийский

комитет в октябре 1895 года предложил крепостным артиллериям «…провести

практику с 3-фунтовыми ручными гранатами с зарядом в 15 золотников…».

Первым откликнулся начальник артиллерии Выборгской крепости - вероятно

по причине близости. Он просил таких занятий не проводить, так как это

представляет опасность для метающих. Рассмотрев просьбу, комитет

постановил занятий в Выборгской крепости не проводить и дождаться

сведений из других крепостей.

В 1896 году Артиллерийский комитет

приказал изъять ручные гранаты из употребления «…ввиду появления более

совершенных средств поражения неприятеля, усиления обороны крепостей во

рвах и небезопасности ручных гранат для самих обороняющихся…».